映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』原作紹介その3。

「誘惑として、」が原作としている作品はふたつありますが、

まずは、タイトル「誘惑として、」の由来にもなっている

『マグレブ、誘惑として』をご紹介しましょう。

小川国夫『マグレブ、誘惑として』は、雑誌『群像』に発表され

1991年9月号から1年間(12ヶ月)かけて連載された小説です。

(単行本は1995年1月に講談社から刊行)

映画『デルタ』で原作としてとり上げられている他の作品と違って、

これは長篇小説です。

小川国夫の小説には、作者自ら《半自伝》と読んだ作品群がありますが、

(「自伝」ではなく「半」自伝なんて考えるところがユニーク!?)

小川さん自身を写したような人物には、「柚木浩」「岩原房雄」という

ふたりがいます。(「ふたつの名前があります」と言ったほうが良いかも?)

『マグレブ』に出てくるのは岩房さん。62歳になった彼は、

「書けなくなって」いて肉体の衰えを強く意識しています。

何とかそこから脱したい、と思っています。

映画「誘惑として、」に出てくる場面は、そんな岩房の前に現われた

「小説が書きたい」と言う老人(半田)との対話のセクションで、

「薬(ヤク)の仲間」と題された章です。

「薬の仲間」という題は、その老人が語る話からきています。

太平洋戦争中、兵隊となって満州にいたころ、脱走兵がふたり、出た

という話です。そのころ日本軍では麻薬が常習されていて、

彼らは幻聴をきいていた、実は自分も聞いていた、と。老人はそう話します。

※明日11/21(日)、渋谷アップリンクXで上映中の

金子雅和短編映画集『辺境幻想』

にて「誘惑として、」短篇バージョンがゲスト上映されます。

ぜひご注目ください!

下窪俊哉

月別アーカイブ: 2010年11月

「他界」をめぐるミステリー?

映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』の原作紹介、その2。

小川国夫の短篇小説「他界」は、1995年、雑誌『新潮』1月号に発表されて、

同年6月、小沢書店から刊行された短篇集『黙っているお袋』に収録されたものです。

小川国夫には、本人の習慣(趣味?)でもあった“散歩”から

発想されて生み出された小説がたくさんありますが、これもそのひとつ。

失踪した老人を探して、藤枝周辺の町や山を彷徨い歩く男女数人の物語です。

が、この作品は老人の失踪をめぐる“ミステリー小説”にはなりません。

人がこの世から消えるとは、どういうことか? とか、

その人をこの世にひきとめておきたいと願う人の気持ちとは何か? とか、

そういった人の頭では考え切れないような事柄を

“散歩”の感覚から炙り出そうとしたように感じられます。

「他界」はいまのところ、上記の短篇集にしか収録されていませんが、

現在では入手困難。それどころか、小川国夫の本はその大半が絶版状態で、

古本屋か図書館で探すしかありません。

映画『デルタ』の原作となった小説も、「ハシッシ・ギャング」以外は全て、

新刊書店で入手することはできない状況です。

下窪俊哉

『星の王子さま』のこと

映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』のプロデューサー仲田恭子は、

これまで演出家として、数々の小川国夫作品を舞台化しています。

現在とりくんでいるのは、というと、小川作品ではなくて

サン=テグジュペリの『星の王子さま』だそうです。

題して「星の王子さまプロジェクト」!

これは、市民参加型のワークショップによってつくられる劇で、

参加資格は「あらゆる日常に生きる女性」。

場所は基本的に横浜で、週1回、創作のためのエクササイズを行い、

いろんなキーワードをもとにしてシーンを作成していくのだそうです。

『星の王子さま』で、思い出した小川国夫の文章がありました。

小川さんが晩年に教鞭をとっていた大阪芸術大学文芸学科で、

出していた『河南(かなん)文学』という雑誌があります。

その第3号の編集後記で「リアリズムを越えるもの」と題して書かれている文章です。

そのとき小川さんは、ギイ・グラヴィス劇団の『星の王子さま』公演を観た

直後だったようです。『星の王子さま』の舞台はサハラ砂漠ですが、

サン=テグジュペリほどではないにしても、砂漠の魅惑を知っていた小川さんは、

不安な青春を送っていた自分を照らし出すものとして『星の王子さま』を捉えて、

「〈死〉が眼近に感じられるほど、あるがままに人間が見えてくる…。

なぜなら生の中には例外なく死があるのだから…」と書いています。

そして、学生だった私たちに呼びかけるように、つづけています。

「若者たちはサンテ・エグジュペリの砂漠とは違う砂漠を、

彼と同じようにさ迷っている。そして彼と同じように一人ぼっちだ。

…鍵は、その孤立した姿のかたわらに、星の王子さまに相当する

どのような幻影が現われているかだ。」

さて、映画『デルタ』には、どのような幻影が現われているでしょうか?

下窪俊哉

「誘惑として、」の短編バージョン

最新ニュース!

映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』の1篇

「誘惑として、」(与那覇政之監督)短編バージョンのゲスト上映が決定!

11/21(日)渋谷アップリンクXで上映中の

金子雅和短編映画集『辺境幻想』Bプログラム

(「失はれる物語」「The summer is near an end」&撮り下ろし最新作)

上映後に上映されます。

金子監督と与那覇監督のミニトークも行われる予定です。

「誘惑として、」短編バージョンでは、良原リエさんによる

素敵なエンディングテーマ「ひきなみ」も流れます。

また、与那覇監督によると、夏の上映時から映写機が新しくなり、

さらにきれいなHD上映になるとのこと。

『辺境幻想』について、詳しくは公式サイトをご覧ください。

下窪俊哉

“熱気”よ、届け

今日はちょっとだけ脇道へ逸れて、

東京・渋谷のユーロスペースで行われている『映画一揆』のことを書きましょう。

『映画一揆』は、井土紀州監督の新旧の作品を特集しているものです。

映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』の3篇のうち

「他界」の高野貴子監督は、映像制作集団・空族(くぞく)で

主に撮影を担当していますが、その空族の映画監督・富田克也さんも

多大なる影響を受けたという井土監督の初期作品「百年の絶唱」を

先週の土曜の夜、観てきました。

私の個人的な感想などは、コチラをご覧いただくとして…。

いわゆるインディペンデント映画のあり方について、『映画一揆』のPR活動や

井土監督はじめ関わっている方々の、いろいろな場所での発言などを拝見していて、

いろいろと考えさせられることがありました。

現在、書店やコンビニで並んでいる雑誌『BRUTUS』の特集「映画監督論」のp110でも、

瀬々敬久さんと井土紀州さんの対談で語られているのを読むことができます。

(ぜひお手にとって、ご覧ください)

『映画一揆』初日は、満員のお客さんが溢れ出して、大変なことになって

スタッフは嬉しい悲鳴をあげていました。

そして、これらの映画を届けるんだ! という多くの人たちの熱気のようなものを

ひしひしと感じました。それって、とても気持ちの良いものですね。

また私自身も、こうやって書きながら、彼らの応援団の一員になっています。

映画『デルタ』も、たくさんの方の応援によって東京・藤枝の公開を無事終え、

これから名古屋、大阪へ向かいます。

私たちの“熱気”を、ぜひお届けしたいと思っています。

下窪俊哉

小川国夫の「ハシッシ・ギャング」

映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』は、「デルタ=三角州」という

タイトルの通り、3篇の短篇映画からなるオムニバスです。3篇とは、

「誘惑として、」(与那覇政之監督)

「他界」(高野貴子監督)

「ハシッシ・ギャング」(小沢和史監督)

で、以上のような順番で上映されているので、

いつもこの順番でご紹介しているのですが、たまには逆からいきましょう!

原作である小川国夫の短篇小説「ハシッシ・ギャング」は、

もともとは雑誌『文学界』1996年1月号に「薬(ヤク)の細道」というタイトルで

発表されたあと、改稿&タイトルを変えて1998年8月に文藝春秋から

短篇集『ハシッシ・ギャング』の表題作として発表されたものです。

簡単に言うと、これは幻聴の話、幻聴を聞く人たちの話です。

幻聴を追いかけていると、語り手にある女の声が聞こえはじめて、彼は

「あ、これは恋だ」と思うのです。

でも、その女は幻聴の音のなかでしか現われません。

実は少し前に、自分のもとから去ってしまった女の声なのです。

もう、探す手だてはないようです。

彼はまた、墓場でハシッシを吸って幻聴と戯れて(?)いる“傾聴族”と仲良くなります。

(どうやら、ラジオのチューニングが合うように、

その墓場では幻聴がよく聴こえるようなのです)

“傾聴族”のひとり(木南慈平)にそそのかされて、彼は女を探す旅に出ますが…。

短篇集『ハシッシ・ギャング』は、現在、絶版状態ですが、

2004年に発行された小川国夫自選短篇集『あじさしの洲・骨王』(講談社文芸文庫)に

収録されているものが、現在でも入手可能です。

下窪俊哉

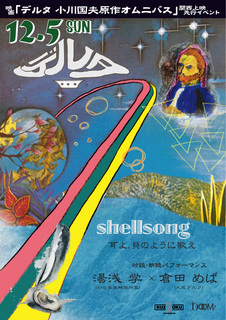

12/5“shellsong”チラシ配布中です!

映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』関西上映先行イベント

“shellsong~耳よ、貝のように歌え”のチラシを、現在、配布中です!

映画『デルタ』のチラシとは、また違った風味を添えるこのイラストが目印。

大阪、神戸、京都などの映画館、書店、レコード店などで、置かせていただいております。

また、チラシ設置などご協力いただける皆様も、まだまだ募集しております。

イベントを盛り上げるため、ぜひ応援してください!

詳しくは、映画『デルタ』公式サイトのイベント情報ページをご覧ください。

下窪俊哉

『アポロンの島』のデザイン

12/5(日)開催の映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』大阪公開プレイベント、

タイトルは、“shellsong~耳よ、貝のように歌え”。

由来は、映画の原作者である小川国夫さんの処女作品集『アポロンの島』収録の

短編「貝の声」だそうです。

この表紙は1978年発行の新潮文庫版。

これまで幾度となく再刊されてきた『アポロンの島』というこの本は、

もともとは1957年、私家版(自主制作)としてつくられた本です。

発行者は、同人雑誌『青銅時代』の仲間で、小川さんにとって一番の理解者だった

友人・丹羽正さんでした。

今年の春、東京都目黒区にある日本近代文学館で、その私家版『アポロンの島』を手にし、

閲覧する機会に恵まれましたが、控えめながら存在感のある装丁で、本文も読みやすくて、

何といえばいいでしょうか、全体に現代的なデザインを感じました。

現在は、講談社文芸文庫で入手可能です。

下窪俊哉

ご挨拶~映画『デルタ』、大阪、名古屋へ!

秋も深まってまいりましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?

映画『デルタ 小川国夫原作オムニバス』の自称“応援副団長”下窪俊哉です。

突然、失礼します!

大阪シネヌーヴォならびに名古屋シネマテーク「インディペンデント映画祭」にて

年末の公開が決まった映画『デルタ』を、もっともっと応援しよう! と動き出しました。

ただひたすら毎日、何かを書いて更新するという、ただそれだけを目標に

これからここで、たぶん年末あたりを期限に、書かせていただきます。

映画『デルタ』や小川国夫、小川文学をめぐるエピソードを中心に、

私たちに関わりのあることなら、何でも思いつくままに、書こうと思っています。

気楽にお付き合いいただければ、嬉しいです。よろしくお願いします!

大阪でのプレイベントとして、

「他界」監督の高野貴子が所属する映像制作集団・空族(くぞく)と

映画とレコードをこよなく愛する大阪のグループDOOM!が主催となり、

“shellsong~耳よ、貝のように歌え”というイベントが

12/5(日)、ビジュアルアーツ専門学校大阪で開催されます。

DOOM!のサイトで、特設ページがアップされたばかりですので、ぜひご覧ください!

下窪俊哉

名古屋上映決定しました

名古屋シネマテークで行われている映画祭に、本作と本作「他界」高野貴子監督のドキュメンタリー『Furusato2009』と合わせての上映が決まりました。

12月24日16時

12月25日18時半

名古屋シネマテーク

詳細は随時掲載して行きます。

こちらもどうぞよろしくお願いします!